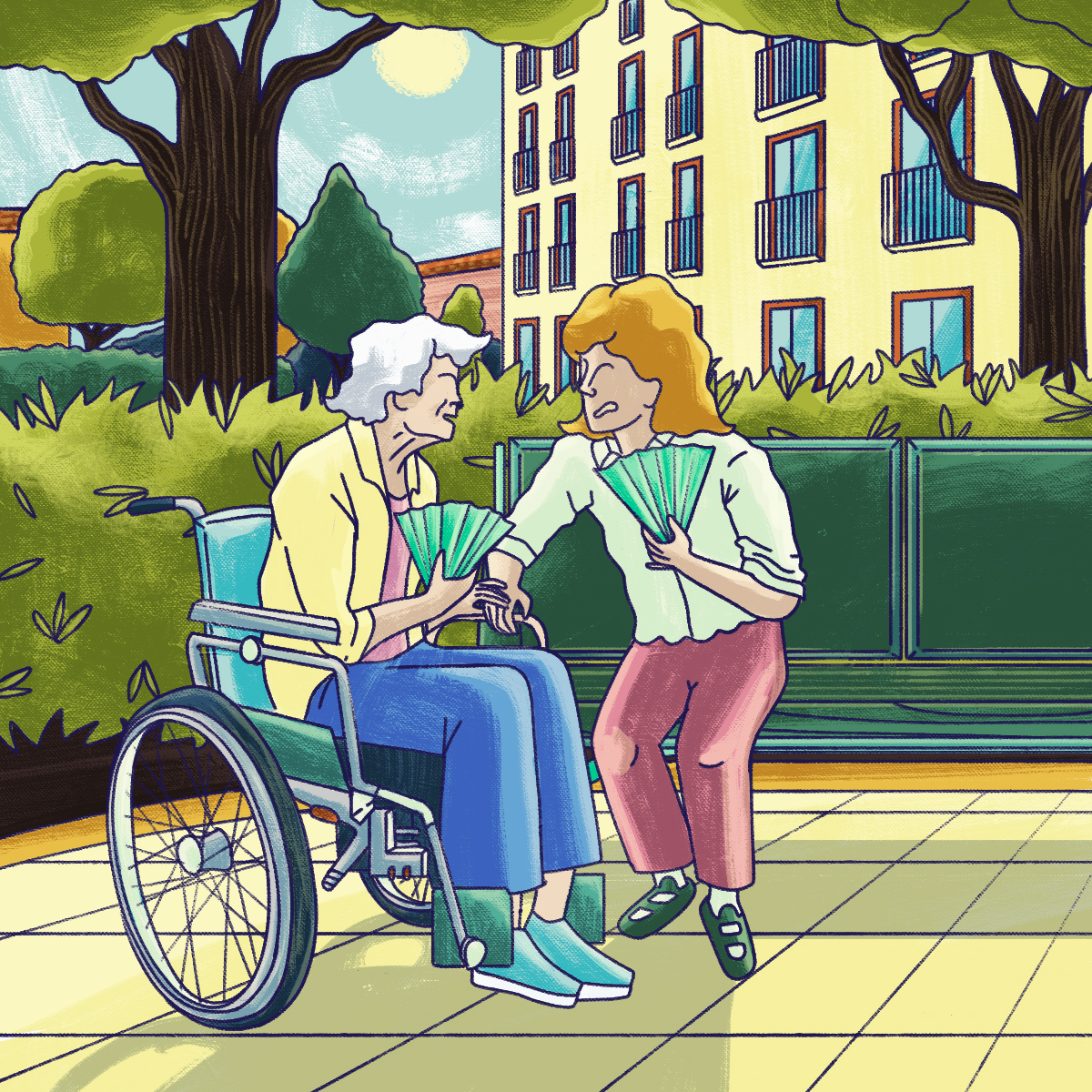

Sofia est venue rendre visite à sa grand-mère à l’EHPAD. Cet été a été particulièrement chaud, et même si la salle principale est climatisée, la chambre de sa grand-mère ne l’est pas, ce qui l’inquiète. En passant devant le bloc extérieur, d’ailleurs bruyant et peu esthétique, elle a senti toute la chaleur rejetée dans la rue. Ce n’est vraiment pas une solution idéale. Elle rêve d’un système ou le froid pourrait, tout comme la chaleur, être distribué par un réseau et produit par des énergies propres !

On le sait maintenant, les climatiseurs individuels sont une aberration écologique. Ils consomment de l’électricité pour une performance toute relative et réchauffent les quartiers en rejetant les calories des bâtiments.

Le déploiement des réseaux de froid progresse toutefois très lentement

Environ 50 réseaux de froid sont en service en France, dont plus de la moitié en Île-de-France. Fraicheur de Paris est le plus grand d’Europe et dessert plus de 500 bâtiments (musées, hôpitaux, bureaux). Le réseau de froid urbain de Lyon Part‑Dieu couvre 1,5 million m² de bureaux et commerces, alimentés par deux centrales utilisant les eaux de sous-sol (géocooling).

Moins de 3 % des besoins de climatisation du pays sont couverts par des réseaux de froid. Le potentiel estimé est un triplement possible d’ici 2035 (PNACC).

En France 30 TWh sont consacrés à la climatisation

Résultats EARCF 2024 : 1 TWh de froid livré

Le froid est produit dans une ou plusieurs centrales de froid, via des groupes frigorifiques à compression ou des machines à absorption (souvent alimentées par chaleur fatale) ou du géocooling (ex. eau de nappe, eau de mer).

L’eau glacée (5–7°C) circule dans un réseau de canalisations isolées pour être distribuée vers les bâtiments à refroidir. Des échangeurs installés dans les bâtiments permettent de transférer le froid aux systèmes de climatisation, puis l’eau retourne réchauffée (12–14°C) à la centrale pour être refroidie à nouveau.

Les contraintes sont encore nombreuses avec un investissement initial élevé et une rentabilité limitée dans les zones denses avec des besoins constants (tertiaire, santé, équipements publics). Même si nous en rêvons tous, particulièrement quand les températures montent comme cet été à plus de 40°, ces techniques sont encore peu adaptées aux zones pavillonnaires par exemple.

Dans les constructions d’immeubles neufs en logement comme en bureaux le raccordement est déjà une réalité et les projets qui s’inscrivent dans les labels Effinergie+, BBCA (bâtiment bas carbone) ou HQE (haute qualité environnementale) obtiennent des points supplémentaires en utilisant ces réseaux.